Pendidikan yang sejatinya lahir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kini perlahan kehilangan ruhnya.

Sekolah tidak lagi menjadi ruang pembebasan, melainkan berubah menjadi pasar yang menjual ilmu, nilai, dan masa depan.

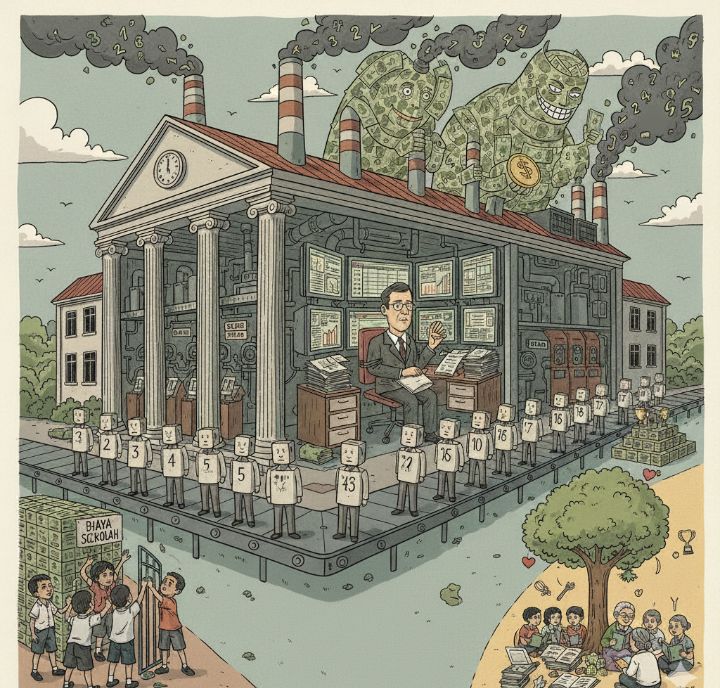

Di sanalah kita menemukan wajah baru dunia pendidikan — wajah kapitalisme pendidikan, di mana logika pasar menggantikan nurani, dan angka menggantikan akhlak.

Kapitalisme pendidikan bukan hanya tentang uang, tapi tentang cara berpikir.

Ia merasuk ke setiap ruang kelas, ke setiap kebijakan, ke setiap rapor yang penuh angka tapi miskin makna.

Pendidikan dijalankan seperti perusahaan.

Sekolah menjadi merek dagang, guru menjadi pekerja administrasi, dan murid menjadi barang keuntungan angka — dijumlah, diperingkat, lalu dilaporkan sebagai bukti keberhasilan lembaga.

Logika pasar bekerja dengan rapi: semakin banyak murid, semakin tinggi akreditasi, semakin besar bantuan, dan semakin mengalir keuntungan.

Nilai moral, kejujuran, bahkan semangat belajar perlahan tergeser oleh kebutuhan untuk terlihat berhasil.

Bukan lagi “bagaimana manusia dididik,” tapi “berapa hasil yang bisa ditampilkan.”

Guru yang dulunya sosok pembimbing kini berubah menjadi buruh akademik.

Ia dikejar target, dibebani laporan, dipaksa tunduk pada sistem nilai dan tabel data.

Kebebasan berpikir digantikan oleh formulir dan rubrik penilaian.

Guru kehilangan ruang untuk mendidik dengan hati, karena yang dihitung bukan ketulusan, melainkan angka-angka statistik.

Murid pun tidak lagi diperlakukan sebagai manusia yang tumbuh, melainkan produk pendidikan.

Mereka diukur dari nilai, bukan dari keberanian berpikir.

Mereka dipuji karena ranking, bukan karena kejujuran.

Setiap angka kelulusan dijadikan alat promosi, setiap prestasi dijadikan bahan laporan keberhasilan sekolah.

Murid dijadikan bahan jualan, dan pendidikan berubah menjadi mesin pencetak reputasi.

Di ruang-ruang seminar, kapitalisme pendidikan menyamar dengan bahasa yang sopan: “inovasi,” “daya saing,” “mutu,” dan “branding sekolah.”

Padahal di balik itu semua tersembunyi sistem yang menukar nilai kemanusiaan dengan nilai ekonomi.

Pendidikan tidak lagi dijalankan untuk membentuk karakter, melainkan untuk memuaskan pasar kerja.

Anak-anak dididik untuk patuh pada sistem, bukan berpikir merdeka.

Akibatnya, lahirlah generasi yang cerdas secara akademik, tetapi miskin empati.

Mereka tahu rumus, tapi lupa rasa.

Mereka hafal teori, tapi asing terhadap kenyataan sosial.

Sekolah menjadi ruang kompetisi, bukan kolaborasi.

Yang kalah merasa bodoh, yang menang merasa berharga — padahal keduanya sama-sama kehilangan arah.

Kapitalisme pendidikan juga melahirkan kesenjangan sosial yang dalam.

Anak kaya membeli kesempatan belajar, anak miskin membeli mimpi yang tak pernah sampai.

Orang tua dipaksa berpikir bahwa masa depan anaknya bergantung pada seberapa mahal biaya sekolah.

Pendidikan yang dulu menjadi hak, kini menjadi kemewahan.

Kita sedang hidup di zaman di mana ijazah lebih dihargai daripada kejujuran,

nilai rapor lebih penting daripada nilai moral,

dan angka kelulusan lebih bermakna daripada arah hidup.

Inilah wajah kapitalisme pendidikan — sistem yang menggiling manusia menjadi data, laporan, dan prestasi palsu.

Sebuah sistem yang membuat guru kehilangan panggilan jiwanya, murid kehilangan kemerdekaannya, dan pendidikan kehilangan maknanya.

Namun, semua ini bukan akhir.

Masih ada jalan untuk melawan, dengan cara mengembalikan ruh pendidikan kepada kemanusiaan.

Pendidikan harus kembali menjadi hak, bukan bisnis.

Guru harus kembali menjadi pendidik, bukan operator sistem.

Dan murid harus kembali menjadi manusia yang belajar, bukan barang keuntungan angka.

Pendidikan sejati bukan tentang siapa yang paling cepat menghafal, tapi siapa yang paling mampu memahami hidup.

Bukan tentang siapa yang mendapat nilai tertinggi, tapi siapa yang mampu menjadi manusia terbaik.

Karena sejatinya, pendidikan bukan investasi ekonomi — melainkan perjalanan spiritual untuk membentuk akal dan hati manusia.

Ketika ilmu dijual, moral hilang.

Ketika murid dihitung, kemanusiaan terhapus.

Dan ketika pendidikan kehilangan cinta, bangsa kehilangan arah.